スマホ・PCで目を酷使する現代人へ ― 視覚と首こり・肩こり・頭痛の意外な関係

1. なぜ目の疲れが首・肩・頭痛まで引き起こすのか

現代人の多くが長時間スマホやパソコンを使い、目を酷使しています。

「目が疲れるだけ」と思いがちですが、実は視覚の負担は首や肩、そして頭痛にまで直結します。

目を動かすとき、私たちの体は後頭下筋群という小さな筋肉を使っています。これらは頭のつけ根にあり、眼球運動と連動して頭の角度を微調整します。

長時間、画面をじっと見続けると後頭下筋群が過緊張し、首の付け根が硬くなります。その結果、首の可動域が狭まり、僧帽筋や肩周囲の筋肉が代償的に働くことで肩こりが発生します。

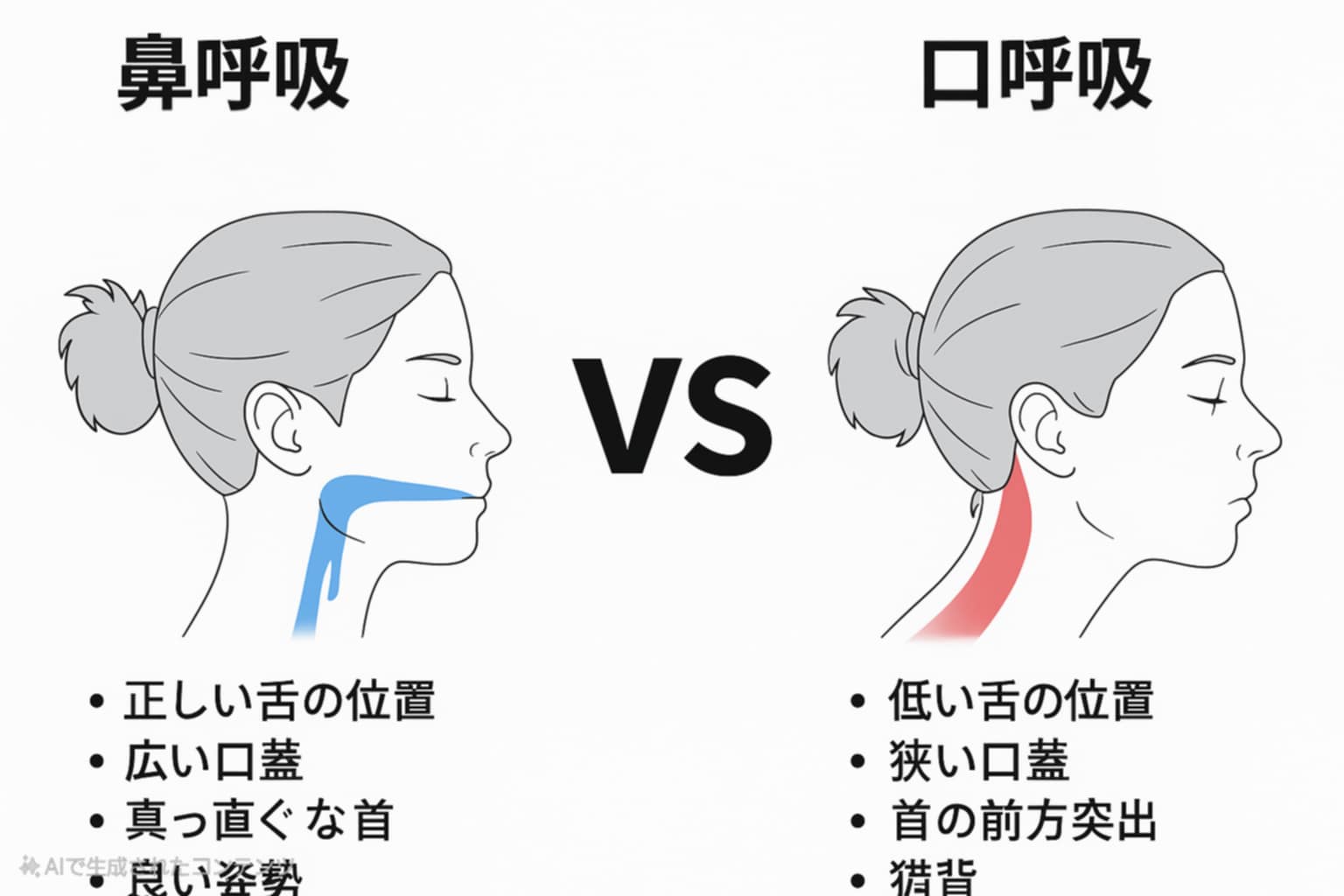

さらに、視覚の情報は脳幹の前庭核や動眼神経核と連動しており、バランス感覚や頭の位置決めに関わっています。目の動きが偏ってくると、頭部が少しずつ前や横に傾き、ストレートネックや猫背を助長します。この不良姿勢が慢性的な首のだるさや頭痛を生み出してしまうのです。

また、画面を凝視するとまばたきが減り、交感神経が優位になりやすくなります。交感神経が緊張すると血管が収縮し、頭部の血流が悪化することで拍動性の血管性頭痛を誘発することもあります。

つまり、「目の疲れ」=「首肩の不調のスタートライン」といっても過言ではありません。

2. 姿勢・胸郭・骨盤まで連鎖する視覚の影響

目の使い方は首や肩だけでなく、胸郭や骨盤の動きにも影響します。

視線が固定された状態では、自然な呼吸がしづらくなり胸郭が硬くなります。胸が動かなくなると肋骨が広がらず、呼吸が浅くなり、横隔膜の働きも低下します。

胸郭が硬くなると体幹の安定性が失われ、骨盤が後ろに傾きやすくなります。骨盤のポジションが変わると股関節や膝への負担が増し、結果として腰痛や膝の痛みの一因となるケースもあります。

特に長時間デスクワークをしている方では、

•首が前に突き出る

•胸がつぶれて呼吸が浅い

•骨盤が後ろに倒れる

という悪い連鎖が起きやすいです。

このような姿勢では、いくらマッサージで肩をほぐしても元の不良姿勢に戻ってしまいます。

本質的な改善には視覚の使い方から胸郭・骨盤・足までをトータルで評価・調整することが重要です。

整体の現場でも、首こり・肩こり・ストレートネックで来院された方に目の動きや視線の偏りを評価すると、

•視線を上下に動かすのが苦手

•左右の追従運動(スムーズパースート)がスムーズにできない

•近くの物にピントを合わせる(コンバージェンス)が弱い

といった機能低下が見つかることがあります。

これらが改善されると、胸郭が開き呼吸が深くなり、肩や首の緊張が自然と取れていくケースが多くあります。

3. 当院のアプローチとセルフケアの考え方

当院では、首や肩の不調に対して単なるマッサージではなく「目・首・体幹」をつなぐ整体+神経アプローチを行っています。

まず、カウンセリングと姿勢・動作チェックで以下を確認します。

•頭と首の位置

•目の追従運動(スムーズパースート)

•近くを見る力(コンバージェンス)

•胸郭の可動性と呼吸の深さ

•骨盤・足部の連動

施術では、

•後頭下筋群の調整で目と首の協調を整える

•胸郭・肋骨・肩甲骨を動かし呼吸を深くする

•骨盤・足部のバランスを取り戻す

といったアプローチを中心に行います。

加えて、神経的なトレーニング(視線の安定、目と頭の連動運動)を取り入れることもあります。

施術後はご自宅でできる簡単なケアを提案。

例:

•スマホを目から40cm以上離して使う習慣

•首を優しく上下させながら近い点を見る練習

•呼吸を深める胸郭リセット運動

これらを組み合わせることで、再現性のある変化と戻りにくい体づくりを目指します。

まとめ

現代の首こり・肩こり・頭痛は、単に「肩をほぐせばいい」という時代ではなくなりました。

目の使い方・姿勢・呼吸・胸郭・骨盤までを一体で考えることが根本改善のカギです。

スマホ・PCを日常的に使う方、ストレートネックや慢性的な肩こりに悩んでいる方には、視覚を含めた包括的なアプローチが必要です。

当院では、視覚と体のつながりを重視した整体と神経トレーニングを通じて、ただの一時的なリラクゼーションではなく、動きやすく戻りにくい体をサポートしています。

やさしい整体で、体を本来の動きへ

ぐっすり整体 福岡天神院は、やさしいタッピングを中心とした神経アプローチで、

姿勢・呼吸・体の使い方を整える整体サロンです。

スマホ首・肩こり・頭痛・腰痛などの慢性不調でお悩みの方が、自然な呼吸と正しい姿勢を取り戻し、

毎日をもっと快適に過ごせるようサポートしています。