首の付け根の奥で、頭の角度を1ミリ単位で微調整している小さな筋群――それが後頭下筋群です。単なる“コリの発生源”ではなく、姿勢制御・眼球運動・前庭(バランス)との統合まで関わる、情報密度の高いエリア。整体の視点とFNT(機能神経学的アプローチ)の視点を重ねて、構造・神経・評価・アプローチを深く整理します。

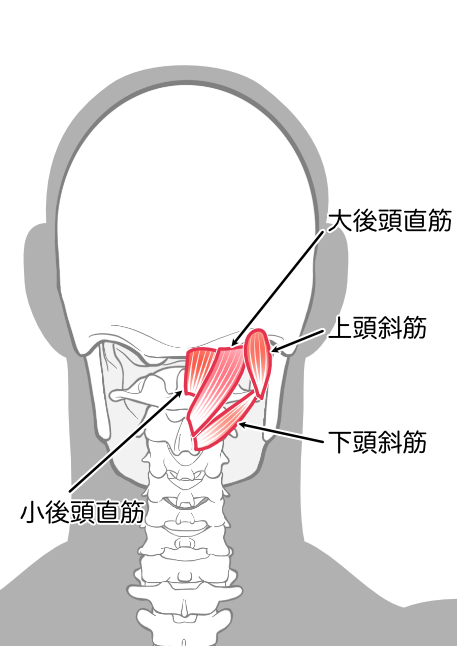

1. 解剖と神経:微小運動を司る4筋と入力のハブ

- 大後頭直筋(RCP major):C2棘突起 → 後頭骨。軽い伸展+同側回旋。

- 小後頭直筋(RCP minor):C1後結節 → 後頭骨。OA関節(環椎後頭)での繊細な伸展・位置決め。

- 上頭斜筋(OCS):C1横突起 → 後頭骨。側屈+微小伸展。

- 下頭斜筋(OCI):C2棘突起 → C1横突起。AA関節(環軸)での回旋の要。

主な支配はC1背側枝(後頭下神経)。これらは筋紡錘が非常に豊富で固有感覚センサーとしての役割が大きいのが特徴です。上位頚髄(C1–C3)からの求心性入力は三叉神経頚髄複合体(TCN)へ合流しやすく、こめかみ・眼窩後部・後頭部の重だるさが一連に感じられる背景になります。小後頭直筋は後頭下膜を介して硬膜と連続するmyodural bridgeの報告もあり、頚部緊張が長引きやすい土壌に関与する可能性が示唆されています(臨床では過度に断定せず、所見と照合)。

2. 何が起きて硬くなるのか:姿勢・呼吸・咀嚼・眼の相互作用

- 前方頭位+画面凝視:視線固定の持続で微小収縮が続き、基礎トーンが上がる。

- 浅い呼吸・口呼吸:胸鎖乳突筋や斜角筋の代償が増え、深部伸筋群へ負担が波及。

- 咀嚼筋の緊張:咬筋・側頭筋の過活動がTCN経由で頚部へ反映。

- 視覚入力の乱れ:追視・サッカードの非効率や調節負荷↑ → 頚眼反射(COR)や前庭眼反射(VOR)との同調が崩れ、首の微調整がぎこちなくなる。

3. 関連症状の“パターン”

- 首の付け根の一点圧痛、上を向く・振り向く動作での引っかかり。

- 長時間のスマホ・PC後に後頭部〜肩上部が締め付けられる感覚。

- 視覚作業後の眼奥の重さ+後頭部のだるさ(TCN連関)。

- 表層(僧帽筋上部・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋)と深層(後頭下筋群)の出力ミスマッチ。

4. 評価:構造・神経・行動の三面から

- 関節機能:OA(C0–C1)軽い“うなずき”、AA(C1–C2)回旋の左右差。痛みのないレンジで微細な終末感を確認。

- 筋バランス:上部僧帽筋・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋の過緊張/深部伸筋(後頭下筋群)と深部屈筋(長us colli/capitis)の協調不全。

- 眼球運動:スムーズパースートの滑らかさ、サッカードの正確性・疲労、視線固定下での頸緊張。

- 前庭課題:VORでの違和感・頭重感の発現閾値。刺激量は最小から。

- 咀嚼・感覚:咬みしめ時の左右差、頬〜顎の触圧過敏の有無(TCN過敏の指標)。

- 呼吸:横隔膜の可動、下部肋骨の側方広がり、舌位(上顎接触)など。

5. 整体アプローチ:力ではなく「感じ直せる環境」をつくる

- 関節プレイの回復:OA/AAの微小モビライゼーション(安全域内、痛み回避、過伸展と強い回旋は避ける)。

- 表層—深層の再配分:過緊張の上部僧帽筋・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋を鎮め、肩甲帯は前鋸筋・下部僧帽筋で支持を再学習。深層屈筋(長us colli/capitis)の穏やかな活性で前後バランスを整える。

- 顎・側頭部の連携:咬筋・側頭筋・外側翼突筋の過緊張を評価し、頚部との連動調整。

- 呼吸の回路づくり:下肋の外側広がり+長い呼気で頚部の固定化を解除。舌位・鼻呼吸で頸部代償を減らす。

狙いは「強く押す」ことではなく、深部のセンサー(固有感覚)が安全に再起動できる条件づくり。それが結果的に首肩の余剰緊張を手放しやすくします。

6. FNTアプローチ:頚・眼・前庭の“再ペアリング”

- 視覚ドリル(低負荷):

・スムーズパースート:ゆっくり水平→垂直→斜め(小振幅・短時間)。

・サッカード:近距離の2点を素早く視線移動(正確性重視)。 - VOR:視標固定で頭を小さく振る/視標も頭も動く課題。前庭入力と頸の固有感覚を同期。

- CORの調整:視線固定+頭のみ微動、あるいはその逆。頚眼反射とVORのズレを整える。

- TCNの静穏化:頬〜顎・耳介周囲のソフトタッチ、軽いブラッシング、温度刺激で過敏低減(不快感が出る前に終了)。

- 自律神経サポート:鼻吸気+長い呼気、内受容感覚への注意向け、舌位の最適化。

原則:低負荷・短時間・成功体験優先。めまい感・眼精疲労・首のこわばりが出る前に止め、休息をはさむ。必要なら片側課題や苦手方向の回数調整へ段階的に移行。

7. 施術例

- 施術:

① OA/AA微動 → ② 表層鎮静+深層屈筋活性 → ③ 短いパースート&VOR → ④ 呼吸統合 → ⑤ 再評価(上向き・回旋・視覚課題)。 - セルフケア(1〜2分×数回/日):

・仰向けで軽い“うなずき”(痛みゼロの範囲)。

・A4用紙の小さなターゲットでパースート(10〜15秒)。

・壁のマークを見ながら頭を小さく左右(VOR x1、10秒)。

・鼻吸気→ゆっくり長い呼気(下肋の横広がりを感じる)。

疲労や違和感が出たら即中止し、回復を最優先。回数よりも質の高い短い成功の積み重ねが鍵です。

8. まとめ

後頭下筋群は「小さいけれど情報に満ちたセンサー群」。ここが過警戒になると、首肩の張りだけでなく、視覚作業や呼吸、咀嚼、前庭との協調まで響きます。評価では、関節(OA/AA)、筋バランス(表層—深層)、視覚・前庭課題、咀嚼・感覚、呼吸の5レイヤーを重ねて全体像を捉えることが重要です。

アプローチは、力でほどくのではなく感じ直す環境を整えること。関節の微小な遊びを回復し、表層の過緊張を鎮め、深層屈筋で前後の支えをつくる。そこにFNTで視覚・前庭・頚の再ペアリングを加え、呼吸と顎のルートを整えれば、首は静かに安定を取り戻しやすくなります。狙いは“その場の軽さ”に加えて、日常の動きやすさ・疲れにくさを支えること。小さな成功を短時間で積み重ねる設計が、持続する変化へのいちばんの近道です。

※ボクなりに色々調べて、参考にしながら考えてみました。人の体は人それぞれなので全員に当てはまらないですが、皆さんも参考にされてみてください。

整体とFNTの両輪で首肩まわりの負担を減らしたい方は、状況に合わせて丁寧にご提案します。FNT(機能神経学的アプローチ)の施術をご希望の方は田口へ。

やさしい整体で、体を本来の動きへ

ぐっすり整体 福岡天神院は、やさしいタッピングを中心とした神経アプローチで、

姿勢・呼吸・体の使い方を整える整体サロンです。

スマホ首・肩こり・頭痛・腰痛などの慢性不調でお悩みの方が、自然な呼吸と正しい姿勢を取り戻し、

毎日をもっと快適に過ごせるようサポートしています。